Keywords: Uniform distribution of sequences, Interpolation, Numerical Integration, Hilbert Space, Reproducing Kernel, Eigentheory of sequences.

Grundlage der folgenden Untersuchungen sind Hilberträume mit reproduzierendem

Kern, wie sie in der klassischen Arbeit von Aronszajn [1] und bei Meschkowski [2]

dargestellt sind.

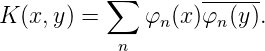

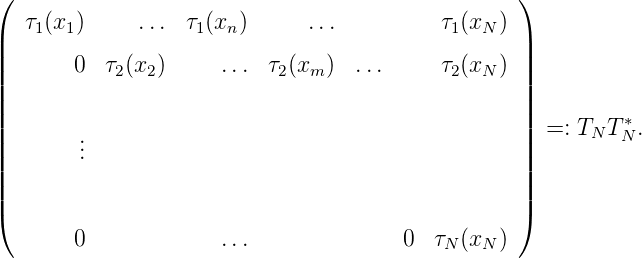

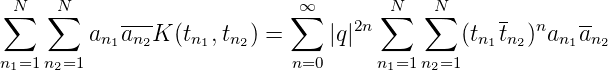

Sei E≠∅ und K(⋅,⋅) : E ×E → ℂ ein positiv definiter Kern: Für alle a1,…,aN ∈ ℂ und t1,…,tN ∈ E sei also ∑ n=1N ∑ m=1Na namK(tm,tn) ≥ 0.Dann erzeugt K(⋅,⋅) einen Hilbertraum von Funktionen f(⋅) : E → ℂ, der durch K(⋅,⋅) reproduziert wird, wobei f(⋅) → f(x) stetig sind. Gelegentlich werden wir voraussetzen, dass E eine Metrik d(⋅,⋅) trägt und (E,d) kompakt ist. Wir setzen voraus, dass der Kern K(⋅,⋅) strikt positiv definit ist: aus ti≠tk,i≠k,i,k = 1,…,N und ∑ i=1N ∑ k=1Na kaiK(ti,tk) ≥ 0 folgt a1 = a2 = … = aN = 0. Gleichbedeutend sind die Aussagen: je endlich viele K(t,t1),…,K(t,tN),ti≠tk, sind linear unabhängig bzw. die Funktionen f(x) ∈ H trennen die Punkte von E. Wir führen nun in E die Metrik dK ein:

Definition. dK(x,y) = ||K(t,x) - K(t,y)||.

Zu zeigen ist nur, dass aus dK(x,y) = 0 folgt x = y: angenommen es gibt x,y,x≠y, sodass dK(x,y) = 0. Dann ist K(t,x) = K(t,y). Daraus folgt f(x) =< f(⋅),K(⋅,x) >=< f(⋅),K(⋅,y) > für f(⋅) ∈ H. f(x) = f(y) für alle f ∈ H bedeutet aber, dass H nicht die Punkte trennt, was unserer Voraussetzung widerspricht. Wir setzen nun weiters voraus, dass (E,dK(⋅,⋅)) kompakt ist. Trägt nun E eine weitere Metrik d(⋅,⋅)), die (E,d) zu einem kompakten Raum macht und die mit der Topologie von (E,dK) vergleichbar ist, so stimmen die beiden Topologien überein, da ein kompakter T2- Raum ein gröbster Hausdroffraum und ein feinster kompakter Raum ist. Hinreichend unter unseren Kompaktheitsvoraussetzungen ist z.B., dass die Abbildung x → K(⋅,x) von (E,d) → H stetig ist. Dann sind bereits die Räume (E,d) und ({K(⋅,x),x ∈ E},dK) homöomorph. Ist nun in einem allgemeinen (E,K,H) eine Orthonormalbasis (φn(x))n gegeben, so gilt

Definition. (xn)n,xn ∈ E, heißt total, wenn K(⋅,xn),n = 1, 2,…, in H total ist.

(xn)n ist also genau dann total, wenn aus f(xn) =< f(⋅),K(⋅,xn) > = 0 folgt

f = 0.

Sei nun x1,…,xN ∈ E,xi≠xk,i≠k.HN := span{K(x,xi),…,K(x,xk)}.

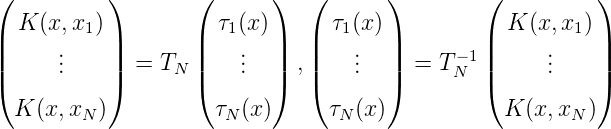

Wir wenden das Schmidt-sche Orthogonalisierungsverfahren auf K(x,x1),…,K(x,xN) an und erhalten eine ONB für HN : τ1(x),τ2(x),…τN(x).

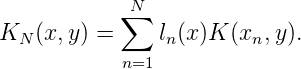

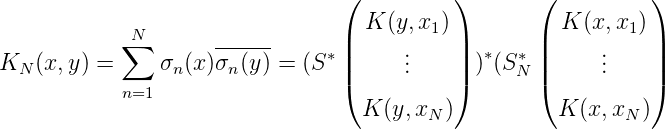

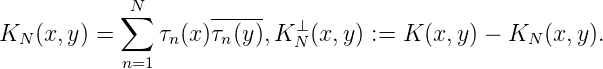

Der Kern KN(x,y) = ∑

n=1Nτ

n(x)τn(y) reproduziert HN, wogegen

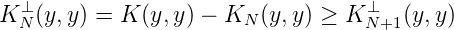

KN⊥(x,y) = K(x,y) - K

N(x,y) den Orthogonalraum HN⊥ reproduziert.

Da weiters für n ≤ m τm+1(x) ⊥ τnx gilt, ist τm+1(x) ⊥ Hm, also

< τm+1(x),K(x,xn) >= τm+1(xn) = 0. Also gilt τm(xn) = 0 für m > n. Ebenso

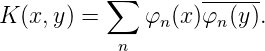

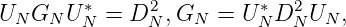

gilt τn(xn) > 0 gemäß dem Orthogonalisierungsverfahren. Sei GN die Gramsche

Matrix GN = (< K(x,xm),K(x,xn) >)m,n=1N = (K(x

n,xm))m,n=1N. G

N ist

nichtsingulär und positiv definit. Aus der Darstellung KN = K - KN folgt

unmittelbar KN⊥(x,x

n) = 0 für n = 1,…,N. Man sieht wegen

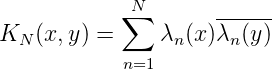

KN(x,y) = ∑

n=1Nτ

n(x)τn(y)

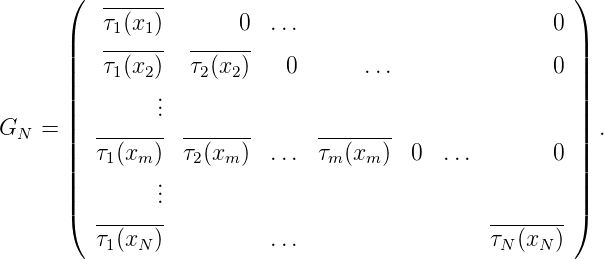

GN = (KN(xn,xm))m,n=1N = (K(x n,xm))m,n=1N und

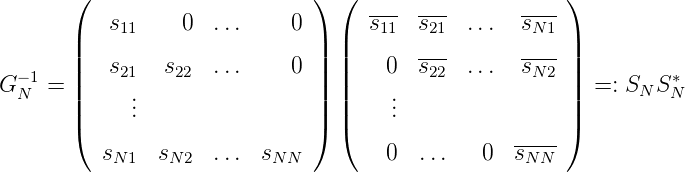

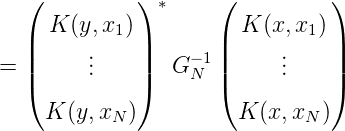

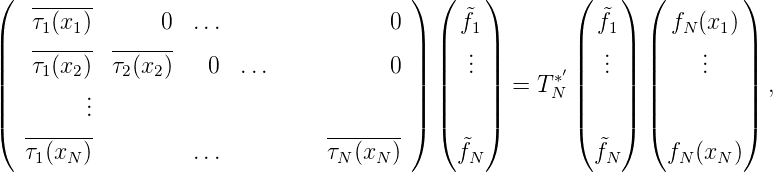

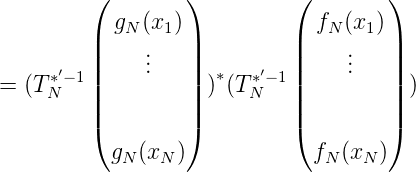

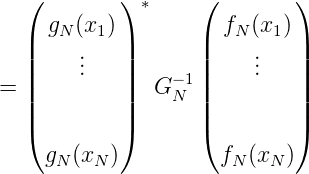

Die Darstellung GN = TNTN* ist die Cholesky-Zerlegung von G N.

Es folgt sofort

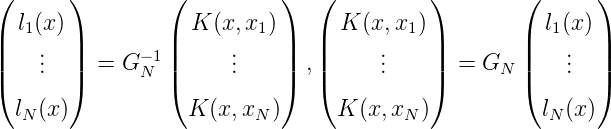

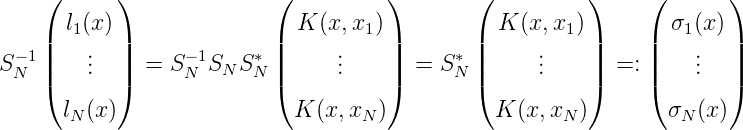

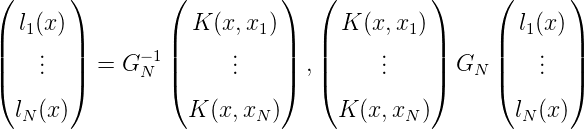

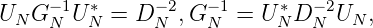

Für die zu K(x,x1),…,K(x,xN) duale Basis von HN, bezeichnet mit

l1(x),…,lN(x), gilt < K(x,xn),lm(x) >= δnm. l1(x),…,lN(x) besitzen die

Darstellung

Es gilt Gram (l1(x),…,lN(x)) = (< lm(x),ln(x) >)m⋅n=1N = G N-1.

Wegen < lm(x),K(x,xn) >= lm(xn) = δmn gilt für

Insbesondere gilt

Die Cholesky-Zerlegung der positiv definiten Matrix GN-1 sei

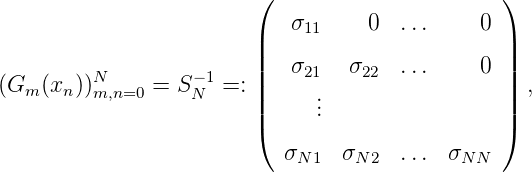

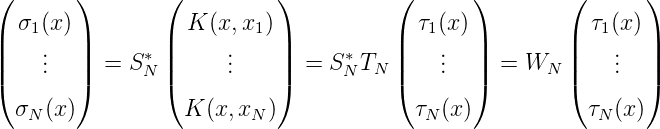

Ebenso, wie TN-1 die Basis K(x,x 1),…K(x,xN) von HN zu τ1(x),…,τN(x) orthogonalisiert, orthogonalisiert SN-1 die duale Basis l 1(x),…,lN(x) zu einer ONB σ1(x),…,σN(x) :

Durch Einsetzen x = x1,x2,…,xN, und weil SN-1 eine untere Dreiecksmatrix ist, erhält man sofort

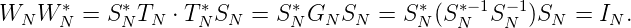

also σm(xn) = 0 für n > m, dual zu τm(xn) = 0 für n < m. Sei WN = SN*T N, dann ist WN unitär:

Demgemäß gilt

Es folgt weiters

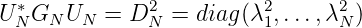

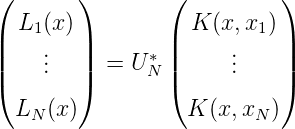

Die Diagonalisierung von GN mittels der unitären Matrix UN führt zu einer weiteren ONB λ1(x),…,λN(x) von HN: Sei also

und

Direktes Nachrechnen zeigt Gram(L0(x),…,LN(x)) = (< Lm,Ln >)m,n=1N = (λ

mλnδmn)m,n=1N.

Also gilt Gram(L0(x),…,LN(x)) = DN2. Also sind die Funktionen λ n(x),n = 1,...,N, mit λn(x) = Ln(x)∕λn eine ONB für HN, wobei

ist.

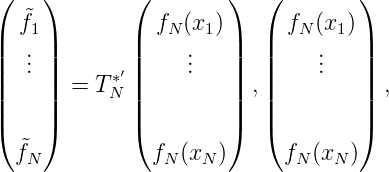

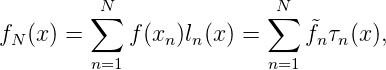

Da sich die Koeffizienten eines Vektors bei einer linearen Transformation kontragradient transformieren gilt wegen

für fN(x) = f(x1)l1(x) + … + f(xN)lN(x) =:  1K(x,x1) + ...+

1K(x,x1) + ...+ N(x,xN)

N(x,xN)

Analog gilt für fN(x) =  1τ1(x) + ... +

1τ1(x) + ... +  NτN(x),

NτN(x), n =< fN,τn >,

n =< fN,τn >,

also

Sei nun (xn)n eine unendliche Folge in E. Wir nehmen ohne Beschränkung der Allgemeinheit an, dass xn≠xm für n≠m. Das Schmidtsche Orthogonalisierungsverfahren liefert eine orthonormale Folge τn(x) ∈ H,n = 1, 2,…, sowie eine Folge von Hilberträumen HN = span{K(x,x1),…,K(x,xN)}⊆ HN+1 mit Kernen

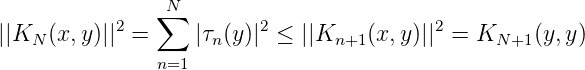

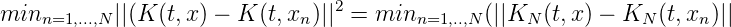

Offensichtlich gilt

und

Es gilt der Satz:

Satz 1. (xn)n=1∞ ist total, genau wenn K(x,y) = ∑

n=1∞τ

n(x)τn(y). Sei

weiters fy(x) = K∞⊥(x,y) = K(x,y) - K

∞(x,y). K∞⊥(x,y)⊥K(x,x

n)

für n = 1, 2,... und y ∈ E : fy(xn) =< fy(x),K(x,x,n) >= 0. Da

(xn)n total ist, folgt fy(x) = 0 für jedes y, also K∞⊥ = 0. Damit ist

K(x,y) = ∑

n=1∞τ

n(x)τn(y) gezeigt. Sei nun umgekehrt f ∈ H so, dass

f(xn) = 0 für n = 1, 2,...,n dann gilt mit  m =< f(x),τm(x) > die

Entwicklung f(x) = ∑

m

m =< f(x),τm(x) > die

Entwicklung f(x) = ∑

m mτm(x) und f(xn) = ∑

m

mτm(x) und f(xn) = ∑

m mτm(x) = 0. Für n = 1

folgt 0 = f(x1) =

mτm(x) = 0. Für n = 1

folgt 0 = f(x1) =  1τ1(x1), also

1τ1(x1), also  1 = 0. Ist bereits

1 = 0. Ist bereits  1 = ... =

1 = ... =  n = 0, so folgt

f(xn+1) = 0 =

n = 0, so folgt

f(xn+1) = 0 =  n+1τn+1(xn+1), also

n+1τn+1(xn+1), also  n+1 = 0. Was zu zeigen war.

n+1 = 0. Was zu zeigen war.

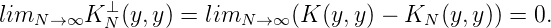

Das bedeutet, dass (xn)n=1∞, genau dann total ist, wenn für jedes y ∈ E

gilt

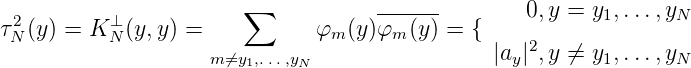

Definition. TN2(y) = K(y,y) - K N(y,y) = K(y,y) -∑ n+1N|τ n(y)|2 ist die N-te Totalität der Folge (xn)n an der Stelle y ∈ E.

Es gilt also der Satz

Satz 2. (xn)n ist genau dann total, wenn TN2(y) = ∑ n>N|τn(y)|2 ist. Genau dann gilt offenbar limN→∞TN2(y) = 0 für y ∈ E.

Unter unserer Voraussetzung der starken Kompaktheit von E in der übertragenen starken Topologie gilt der Satz

Beweis. Die Normen K(y,y)

12, K˙N(y,y)ˆ sind stetig und TN+1 < TN. Wenn (xn)n total ist folgt also

nach Dini, dass auch limN→∞max TN(y) = 0. Ist umgekehrt limN→∞TN = 0,

so ist limN→∞TN(y) = 0 f¨ur y ∈ E, also (xn)n total. __

sind stetig und TN+1 < TN. Wenn (xn)n total ist folgt also

nach Dini, dass auch limN→∞max TN(y) = 0. Ist umgekehrt limN→∞TN = 0,

so ist limN→∞TN(y) = 0 f¨ur y ∈ E, also (xn)n total. __

Bemerkung. Wenn (xn)n nicht total ist, reproduziert K∞(x,y) = ∑ n=1∞τ n(x)τn(x) den echten Teilraum H∞ ⊂ H und es gilt TN2(y) → T ∞2(y). Es ist K(x,y) = K∞(x,y) + K∞⊥(x,y) und T ∞2(y) = K ∞⊥(y,y) ≥ 0, wobei T∞(y) nach dem Satz von Dini stetig ist. Jedenfalls ist die Folge in H∞ total, was für numerische Prozesse in H∞ nützlich ist.

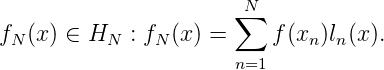

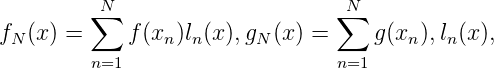

Eine Anwendung: Sei (xn)n total und f(x) ∈ H. Dann ist

wobei die Funktionen l1(x),...,lN(x) von x1,...,xN abhängen.

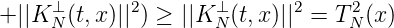

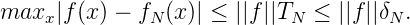

Dann ist |f(x)-fN(x)| = | < f(t),K(t,x)-KN(t,x) > |≤||f||||K(t,x)-KN(t,x)|| = ||f||TN(x) ≤||f||TN.

Es gilt also der Satz:

Satz 4. Die Interpolationsfunktion fN(x),fN(xn) = f(xn),n = 1,...,N approximiert f(x) auf E gleichmäßig und es gilt |f - fN|≤||f||TN, wobei für totale (xn)n gilt limn→∞TN = 0.

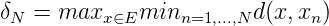

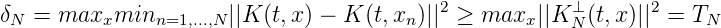

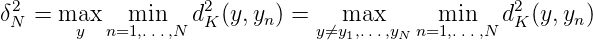

Wir verwenden nun die aus der Theorie der Folgen in kompakten separablen Räumen bekannte Dispersion einer Folge x1,...,xN zur Abschätzung der Totalität TN von x1,...,xN. Ist (E,d) ein kompakter metrischer Raum, so wird die Größe

als Dispersion der Punktmenge {x1,...,xn} bezeichnet. δN ist eng verwandt mit der Hausdorff-Distanz der Menge {x1,..,xN} von der Grundmenge E. Es ist unmittelbar zu sehen, dass limN→∞δN = 0, genau wenn (xn)n dicht in E ist. Es gilt der Satz:

Beweis. K(t,x) = KN(t,x) + KN⊥(t,x), K N⊥(t,x n) = 0 für n = 1,...,N dK2(x,x n) = ||K(t,x)-K(t,xn)||2 = ||K N(t,x)-KN(t,xn)||2+||K N⊥(t,x)- KN⊥(x,x n)|| = ||KN(t,x) - KN(t,xN)||2 + || K N⊥(t,x)||2 __

Also ist für x ∈ E

So gilt

Eine Folgerung: Bei der Verwendung des Interpolationsoperators f(x) → fN(x) = ∑ n=1Nf(x n)ln(x) gilt

Wir geben nun zwei extreme Beispiele für Hilberträume mit reproduzierbarem Kern, um das mögliche Verhalten der Totalität und der Dispersion einer Folge zu beleuchten:

Beispiel 1. Sei E = D = {z : |z| ≤ 1}, 0 < |q| < 1. Wir betrachten den Kern K(z,w) = ∑ n=0∞(qz)n(qw)n = ∑ n=0∞φ n(z)φn(w) = 1∕(1 - qzqw).

K(z,w) ist stetig in D×D. K(z,w) ist strikt positiv definit: Sei a1,...,aN ∈ ℂ,t1,...,tN ∈D. Dann ist

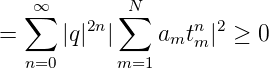

Zur strikten positiven Definitheit: Seien ti≠tk für i≠k, dann hat das lineare Gleichungssystem

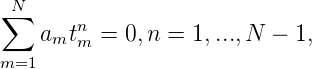

nur die triviale Lösung am = 0,m = 1,...,N, da die (Vandermond’sche) Determinante V N des Systems wegen ti≠tk,V n≠0 ist. Also ist K(z,w) in D strikt positiv definit. Weiters ist die Abbildung w → K(z,w) wegen des Identitätssatzes für Potenzreihen bijektiv. Der von K(z,w) auf E = D erzeugte Hilbertraum lautet

wobei φn(z)⊥φm(z) für n≠m, und  n =< f(z),φn(z) > ist. Sei f(z) ∈ H

und (zn)n eine beliebige Folge aus D, und sei f(zn) = 0,n = 1, 2,...

Da (zn)n in D einen Häufungspunkt hat, gilt nach dem Identitätssatz für

analytische Funktionen f(z) ≡ 0 im Analytizitätsbereich B ⊃ D. Also

ist jede unendliche Menge {zn}n ⊆ D in H total, TN → 0. Falls also

z.B. (zn)n in D konvergiert, ist (zn)n in D nirgends dicht. So kann die

Dispersion δN der Folge z1,...,zN beliebig schlecht gemacht werden. D und

{K(z,w),w ∈D} sind homöomorph bezüglich der natürlichen Topologie von

D bzw. der natürlichen (starken) Topologie von H. Da das Dichte-Verhalten

einer Folge rein topologischer Natur ist, ist das Beispiel von der verwendeten

Metrik unabhängig.

n =< f(z),φn(z) > ist. Sei f(z) ∈ H

und (zn)n eine beliebige Folge aus D, und sei f(zn) = 0,n = 1, 2,...

Da (zn)n in D einen Häufungspunkt hat, gilt nach dem Identitätssatz für

analytische Funktionen f(z) ≡ 0 im Analytizitätsbereich B ⊃ D. Also

ist jede unendliche Menge {zn}n ⊆ D in H total, TN → 0. Falls also

z.B. (zn)n in D konvergiert, ist (zn)n in D nirgends dicht. So kann die

Dispersion δN der Folge z1,...,zN beliebig schlecht gemacht werden. D und

{K(z,w),w ∈D} sind homöomorph bezüglich der natürlichen Topologie von

D bzw. der natürlichen (starken) Topologie von H. Da das Dichte-Verhalten

einer Folge rein topologischer Natur ist, ist das Beispiel von der verwendeten

Metrik unabhängig.

Beispiel 2. Sei E = ℕ = {1, 2,...,n,...} diskret topologisiert. Sei

E∞ = E ∪{x0},x∞ E, nach Alexandrow kompaktifiziert. Sei (an)n,an ∈

ℂ, lim n→∞an = 0,an≠0 für n = 1, 2,...,a∞ = ax∞ := 0. Sei K(x,y) = 0 für

x≠y, K(y,y) = |ay|2,x,y ∈ E

∞.

E, nach Alexandrow kompaktifiziert. Sei (an)n,an ∈

ℂ, lim n→∞an = 0,an≠0 für n = 1, 2,...,a∞ = ax∞ := 0. Sei K(x,y) = 0 für

x≠y, K(y,y) = |ay|2,x,y ∈ E

∞.

Dann ist dK(x,y) = ||K(t,x) - K(t,y)|| = (K(x,x) + K(y,y)) = (|ax|2 +

|ay|2)

= (|ax|2 +

|ay|2) für x≠y; dK(x,x) = 0. Die Metrik dK(⋅,⋅) metrisiert die Topologie von

E∞ : Gilt lim m→∞xm = x0≠x∞, so folgt dK(xm,x0) < ϵ für m > N(ϵ), also

|axm|2 + |a

x0|2 < ϵ2 für m > N(ϵ), was d

K2(x

m,x0) = 0 für m > N(|ax0|)

nach sich zieht. Ist jedoch lim m→∞ = x0 = x∞, so bedeutet das, dass für

m > N(ϵ) dK(xm,x∞) = (|axm|2 + 02)

für x≠y; dK(x,x) = 0. Die Metrik dK(⋅,⋅) metrisiert die Topologie von

E∞ : Gilt lim m→∞xm = x0≠x∞, so folgt dK(xm,x0) < ϵ für m > N(ϵ), also

|axm|2 + |a

x0|2 < ϵ2 für m > N(ϵ), was d

K2(x

m,x0) = 0 für m > N(|ax0|)

nach sich zieht. Ist jedoch lim m→∞ = x0 = x∞, so bedeutet das, dass für

m > N(ϵ) dK(xm,x∞) = (|axm|2 + 02) < ϵ, also lim m→∞xm = x∞, also

xm →∞ im gewöhnlichen Sinn ist.

< ϵ, also lim m→∞xm = x∞, also

xm →∞ im gewöhnlichen Sinn ist.

Der vom Kern K(x,y) über E∞ errichtete Hilbertraum H besitzt die

Orthonormalbasis φn(x),n = 1, 2,…, mit φn(n) = an, φn(m) = 0 mit

m≠n. Demgemäß gilt K(x,y) = ∑

n=1∞φ

n(x)φn(y) und H =  f(x) =

∑

n=1∞

f(x) =

∑

n=1∞ nφn(x), (

nφn(x), ( n)n ∈ l2

n)n ∈ l2 , wobei

, wobei  n =< f,φn > und f(m) = f(xm) ≡

n =< f,φn > und f(m) = f(xm) ≡ mam,f(x∞) = 0

ist. Daraus folgt sofort der Satz: Die Folge (xm)m in E∞ ist genau dann total

in H, wenn sie in (E∞,dK(⋅,⋅)) dicht ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn

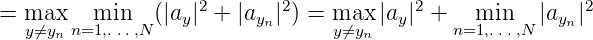

{xm,m ∈ N} = E oder = E∞ ist. Die Totalität TN und die Dispersion δN

einer Folge y1,…yN lässt sich wie folgt explizit angeben:

mam,f(x∞) = 0

ist. Daraus folgt sofort der Satz: Die Folge (xm)m in E∞ ist genau dann total

in H, wenn sie in (E∞,dK(⋅,⋅)) dicht ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn

{xm,m ∈ N} = E oder = E∞ ist. Die Totalität TN und die Dispersion δN

einer Folge y1,…yN lässt sich wie folgt explizit angeben:

Beweis. HN = span{K(x,y1),…,K(x,yN)},

HN⊥ = span{K(x,y),y ∈ E ∞, y≠y1,…,yN}

Also ist

Daraus folgt TN2 = max yTN2(y) = max y≠y1,…,yN|ay|2.

Betreffend die Dispersion von y1,…,yN gilt:

__

Bemerkung 2. Aus dem Satz folgt unmittelbar: Wenn man die Folge (yn)n aus E∞ so wählt, dass |ayn| monoton fällt, ist (yn)n bezüglich TN und δN optimal.

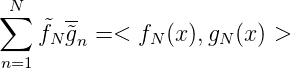

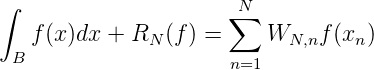

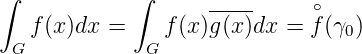

Es ist eine Grundaufgabe der numerischen Mathematik, das Integral einer Funktion f(x) über einen Bereich B durch ein Mittel der Funktionswerte f(xn) aus Stellen x,…,xN ∈ B näherungsweise zu berechnen:

In (E,K,H) lautet eine analoge Aufgabe

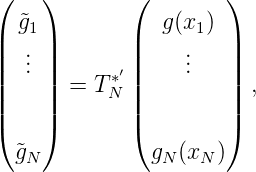

für f(x),g(x) ∈ H.

Sei x1,…,xN bzw. (xn)n eine Folge in E. Dann ist gN(t) =< g(t),KN(t,x) > KN⊥(t,x) = K(t,y)-K N(t,x),gN⊥(x) = g(x)-g N(x) =< g(t),KN⊥(t,x) > .

Definition. Die Folge (xn)n heißt g-total, wenn gN(x) schwach gegen g(x) konvergiert, gN(x) ⇁ g(x); wenn also für alle f(x) ∈ H gilt

Es gilt der einfache Satz:

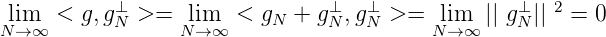

Beweis. Sei (xn)n g-total. Dann gilt für f(x) = g(x) :

Sei umgekehrt lim N→∞||gN⊥|| = 0. Dann ist für f ∈ H

| < f,gN⊥ > |≤||f|||| g N⊥||→ 0 für N →∞.

Also gilt gN⊥ ⇁ 0. __

Beweis. Da (xn)n laut

Voraussetzung total ist, gilt g(x) = ∑

n=1∞ (n)τ

n(x) = gN(x) + gN⊥(x).

also ist lim N→∞|| gN⊥|| 2 = ∑

n>N|

(n)τ

n(x) = gN(x) + gN⊥(x).

also ist lim N→∞|| gN⊥|| 2 = ∑

n>N| (n)|2 = 0, also (x

n)n g-total. __

(n)|2 = 0, also (x

n)n g-total. __

Eine quantitaitve Relation zwischen || gN⊥|| =: T N(g) und TN = TN(K(⋅,⋅)) = max y||KN⊥(t,y)|| herzustellen ist nur mit speziellen Voraussetzungen über g(x) möglich. Es gilt jedoch der einfache Satz:

Beweis. gN⊥(x) =< g N⊥(t),K(t,x) >=< g N⊥(t),K N⊥(t,x) >, also ||gN⊥(x)|| ∞ ≤ ||gN⊥(x)|| max x||KN⊥(t,x)|| = ||g N⊥(t)||T N ≤ ||gN⊥(x)|| max x||K(t,x)|| _

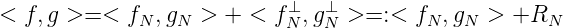

Wir betrachten nun die Grundaufgabe

Dann ist

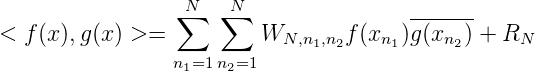

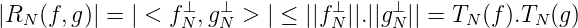

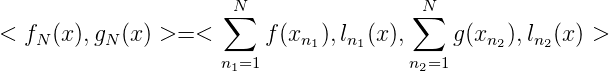

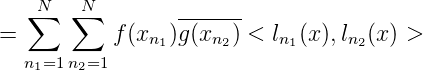

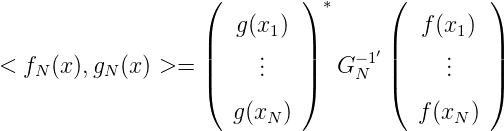

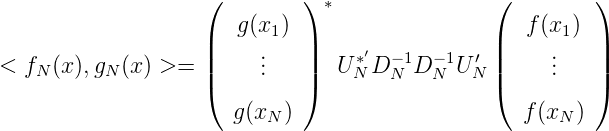

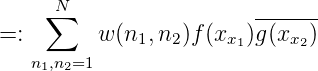

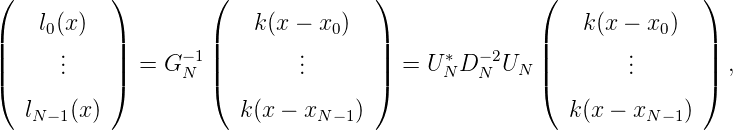

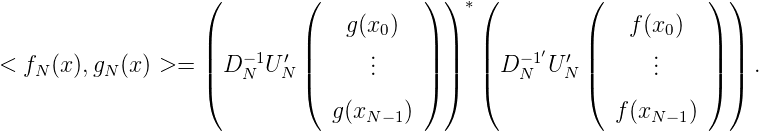

Wir stellen nun < fN(x),gN(x) > mit Hilfe des Knoten x1,…,xN dar:

also

Wegen (ln1(x),ln2(x) >)n1,n2=1N = G N-1 gilt in Matrixdarstellung:

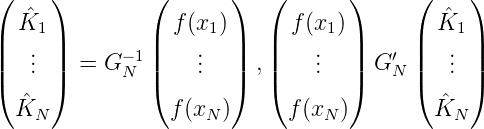

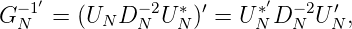

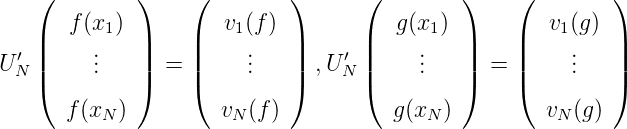

Wir hatten GN = UNDN2U N*,U NUN* = I N,DN2 = diag(λ 12,…,λ N2).

Definition. Wir nennen UN,DN das K-Eigensystem der Punkte x1,…,xN ∈ E.

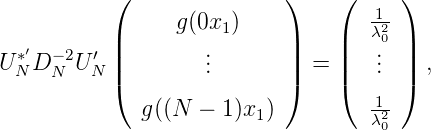

Das K-Eigensystem beschreibt wesentliche Merkmale der Punkte x1,…,xN hinsichtlich der Approximation von Funktionen und Funktionalen aus (E,K,H) durch finite Ausdrücke. Jedenfalls erhalten wir

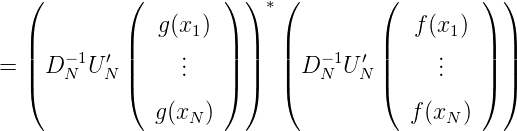

wobei UN′⋅ UN*′ = I N ist. Also ist

Die Komplexität der Berechnung von < fN,gN > ist O(N2), analog zur DFT.

Wir setzen mit der unitären Matrix UN′

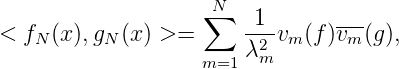

und erhalten

was die Rolle des Eigenwert von x1,…,xn sichtbarer macht.

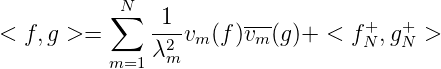

Wir erhalten also

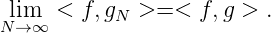

Wir merken an: RN(f,g) → 0 für N →∞, wenn gN⊥ ⇁ 0 oder f N+ ⇁ 0. Wenn gN⊥ ⇁ 0, gilt || g N⊥|| ⇁ 0 und || g N⊥|| ∞ → 0. Falls ||gN⊥|| ∞ → 0 bekannt ist, gilt gN⊥(x) → 0 für jedes x ∈ E. Das bedeutet aber g N⊥ ⇁ 0, also sind diese drei Eigenschaften äquivalent.

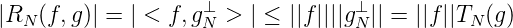

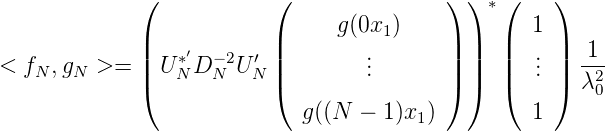

Man kann Ig(f) =< f,g > bei festem g ∈ H und f ∈ H als g-Integral von f ∈ H betrachten. Dann ist die Abschätzung

oft praktischer.

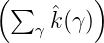

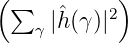

Wir konkretisieren diese Abschätzungen am Beispiel einer beliebigen kompakten Abelschen

Gruppe G mit reproduzierenden Kern vom Faltungstyp: Sei h(x) ∈ l2(G),ĥ(γ)≠0

für γ ∈Ĝ,ĥ(γ) = 1 für den trivialen Charakter γ0. Sei k(x) = h(x) *h(-x).

Darum ist k(x) = ∑

γĥ(γ)ĥ(γ)γ(x), (γ) = ĥ(γ)h(γ) > 0,

(γ) = ĥ(γ)h(γ) > 0, (γ0) = 1. Der Kern

K(x,y) = k(x-y) = ∑

γ

(γ0) = 1. Der Kern

K(x,y) = k(x-y) = ∑

γ (γ)γ(x) ist positiv definit und erzeugt den Hilbertraum H

mit der ONB φγ(x) = ĥ(γ)

(γ)γ(x) ist positiv definit und erzeugt den Hilbertraum H

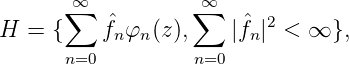

mit der ONB φγ(x) = ĥ(γ) γ(x),γ ∈Ĝ.H = {f(x) = ∑

γ

γ(x),γ ∈Ĝ.H = {f(x) = ∑

γ (γ)φ(x),∑

γ|

(γ)φ(x),∑

γ| (γ)|2 < ∞}.

Es ist

(γ)|2 < ∞}.

Es ist  (γ)

(γ) (γ)

(γ) =

=  (γ). Wegen

(γ). Wegen  ≤

≤ ist K(x,y) = k(x-y)

stetig. Weiters gilt ||K(x,y)|| = K(y,y)

ist K(x,y) = k(x-y)

stetig. Weiters gilt ||K(x,y)|| = K(y,y) = k(y - y)

= k(y - y) = k(0)

= k(0) = (∑

γ

= (∑

γ (γ))

(γ)) .

Die Funktionen gy(x) = K(x,y) liegen also alle auf der Kugel in H mit

dem Radius k(0)

.

Die Funktionen gy(x) = K(x,y) liegen also alle auf der Kugel in H mit

dem Radius k(0) . Da die Charaktere γ ∈Ĝ die Punkte trennen, ist

dK(x,y) = || K(t,x) - K(t,y)|| eine Metrik auf G. Sei g(x) = 1 für x ∈ G, dann

ist g(x) ∈ H und für f ∈ H ist

. Da die Charaktere γ ∈Ĝ die Punkte trennen, ist

dK(x,y) = || K(t,x) - K(t,y)|| eine Metrik auf G. Sei g(x) = 1 für x ∈ G, dann

ist g(x) ∈ H und für f ∈ H ist

ein stetiges lineares Funktional auf H. Als Stützstellen für die Approximation des

Haarintegrals von f(x) wählen wir die Elemente einer zyklischen Untergruppe

GGN = {kx1,k = 0,…,N},HN = span{K(x,xk),k = 0,…,N - 1,xk = kx1},HN⊥

der Orthogonalraum von HN ⊆ H. KN(x,y) reproduziert HN,KN⊥(x,y)

reproduziert HN⊥,K(x,y) = K

N(x,y) + KN⊥(x,y).GN = (k((n - m)x1))m,n=0N-1 ist zirkulant und nicht singulär. Die Spalten der

Fouriermatrix FN = (wmn)

m,n=0N-1 sind die Eigenvektoren von G

N. Die

Eigenwerte von GN sind die DFT der ersten Spalten von GH. Es gilt mit

w = e :

:

λk2 = ∑

j=0N-1k(x

1(N - j))wjk für k = 0,…,N - 1.

Sei FN = (wmn)

m,n=0N-1 und U

N =  FN,UNUN* = I

N.

FN,UNUN* = I

N.

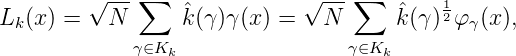

Da GN und GN-1 zirkulant sind, gilt

mit DN2 = diag(λ 02,…,λ N-12). Es gilt K(x,x k) = k(x - xn),k = 0,…,N - 1, und somit für die Interpolationsfunktionen, lk(x), als duale Basis von HN,lk(x) = l0(x - xk),lk(x)⊥k(x - xk), wobei

wobei es genügt, l0(x) mittels DFT zu bestimmen.

Allgemein gilt also für < fN(x),gN(x) >,f,g ∈ H, kontragradient

< fN(x),gN(x) > wird also durch DFT erhalten.

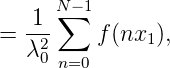

Im Fall des Haar-Integrals, da g(x) = 1 für x ∈ G ist ersichtlich:

da g(xk) = 1 für k = 0,…,N - 1.

Also ist

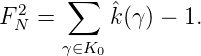

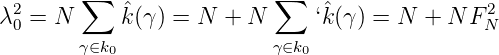

mit λ02 = ∑

n=0N-1k(nx

1). Für f(x) = g(x) = 1 ergibt sich unmittelbar

< gN,gN >= ||gN||2 =  , also ||gN⊥||2 = 1 -||g

N||2 = 1 -

, also ||gN⊥||2 = 1 -||g

N||2 = 1 - . Wir stellen

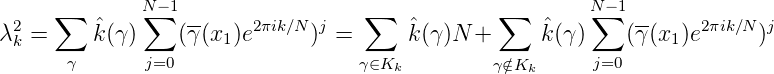

nun die λ02 unter Verwendung der Reihe k(x) = ∑

γ

. Wir stellen

nun die λ02 unter Verwendung der Reihe k(x) = ∑

γ (γ)γ(x) dar: Sei

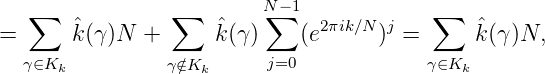

Kk = {γ ∈Ĝ : γ(x1) = e2πik∕N},k = 0,…,N - 1. Dann ist

(γ)γ(x) dar: Sei

Kk = {γ ∈Ĝ : γ(x1) = e2πik∕N},k = 0,…,N - 1. Dann ist

da die Charaktersummen über γ ∈ Kk bzw γ Kk den Wert N bzw 0 haben. Man

erhält übrigens auf analoge Weise

Kk den Wert N bzw 0 haben. Man

erhält übrigens auf analoge Weise

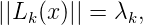

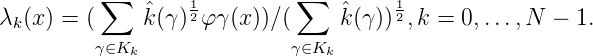

Diese Darstellung der λ0(x),…,λN-1(x) zeigt direkt die Orthonormalität dieser Basis von HN.

Wir kehren zurück zu < fN,gN >:

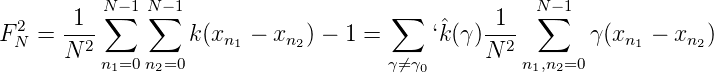

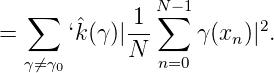

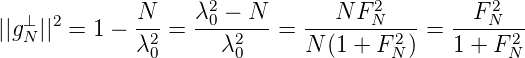

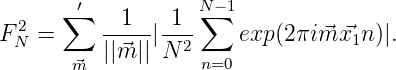

Wir definieren in naheliegender Weise die K-Diaphonie einer Folge

x0,…,xN-1 ∈ G:

Da für xk = kx1,k = 0,…,N - 1, die Charaktersummen den Wert 0 oder N

annehmen gilt hier wegen  (γ0) = 1

(γ0) = 1

Also haben wir

Daraus folgt

Für gut gleichverteilte xa = kx1,k = 0,…,N - 1,xa ∈ GGN, ist λ02 ~ N, ~

~ und ||g⊥||2 < F

N2. Wir erhalten also den Satz

und ||g⊥||2 < F

N2. Wir erhalten also den Satz

Satz 10. Ist f(x) ∈ H,g(x) = 1, dann ist < f,g >= ∫

af(x)dx. Ist GN

eine zyklische Gruppe GN = {kx1,k = 0,…,N - 1}, dann ist | < f,g > - <

fN,gN > | = |∫

Gfdx - ∑

n=0N-1f(nx

1)|≤||f||||gN⊥|| = ||f||

∑

n=0N-1f(nx

1)|≤||f||||gN⊥|| = ||f||

,

wobei λ02 = N + NF

N2 = ∑

n=0N-1k(nx

1) ist.

,

wobei λ02 = N + NF

N2 = ∑

n=0N-1k(nx

1) ist.

Das Gewicht λ02 lässt sich also leicht berechnen.

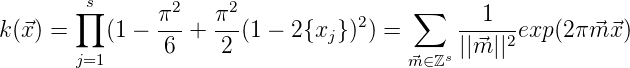

Wenn man weiter spezialisiert und G = [0, 1)s mit

betrachtet, wobei || || := ∏

j=0s max(1,|m

j|) ist, erhält man diese K-Diaphonie

in Gestalt der klassichen Diaphonie

|| := ∏

j=0s max(1,|m

j|) ist, erhält man diese K-Diaphonie

in Gestalt der klassichen Diaphonie

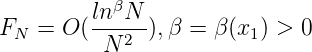

Wählt man für GN = {k ,k = 0,…,N} beispielsweise ’gute Gitterpunkte’ bzw

’optimale Koeffizienten’ im Sinne von Hlawka und Korobow, so ergibt sich

bekanntlich

,k = 0,…,N} beispielsweise ’gute Gitterpunkte’ bzw

’optimale Koeffizienten’ im Sinne von Hlawka und Korobow, so ergibt sich

bekanntlich

Die hier vorgestellte Methode ist nicht auf E = [0, 1)s beschränkt, sondern

ermöglicht auch, neben dem ∫

afdx auch allgemeinere Funktionale

< f,g >= ∫

fdg(x) zu betrachten und beleuchtet auch die Rolle der Eigenwerte

λ0,…,λn-1 einer Folge von Punkten xh,h = 1,…,N.

[1] Aronszajn, N.: Theorie of reproducing kernels. Trans. Hm. Math. Soc. 68, 1950.

[2] Meschkowski, H.: Hilberträume mit Kernfunktion. Grundlehren, Band 113, Springer 1962.

[3] Niederreiter, H., Kuipers, L.: Uniform Distribution of Sequences Wiley 1974.

[4] M. Drmota, R.F. Tichy: Sequences, Discrepancies and Applikations. Lecture Notes in Mathematics 1651, Springer 1997

[5] Korobow, N.M.: Zahlentheoretische Methoden in der Numerischen Mathematik. Fismatgis 1962, Russisch.